宁夏科技创新领军人才这样炼成

石志刚:深挖“小枸杞” 助力大产业

记者 马 越 李志廷 文/图

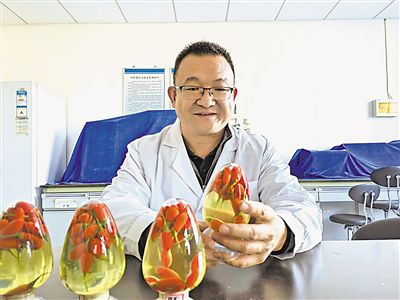

宁夏农林科学院研究员石志刚的研究室里,摆放着各种各样的枸杞标本,对于每一个品种,他都如数家珍——这是他在枸杞行业潜心钻研的成果。

“一株枸杞的背后往往是一个产业,一个产业又牵连着千万农户的命运。作为一名农业科技人员,要把知识与产业结合起来,为助力枸杞产业发展奋斗终生。”石志刚说。

从事枸杞科研工作20年来,石志刚一直奋斗在枸杞科研和生产第一线,在新品种、新技术、新装备等方面取得了原创性突破性科技成果,为枸杞标准化生产、提质增效、产业升级提供了技术支撑。

石志刚与枸杞的缘分,始于幼年时期。由于家境贫寒,每年暑假,石志刚都要靠采摘枸杞挣工钱换取学费。一颗颗鲜嫩的“小红果”换来了改变生活的希望,也在石志刚的内心种下了梦想的种子。

1995年,石志刚考入北京林业大学,并选择了林业专业。本科4年的勤学苦读丰富了知识层次,也滋养了当初埋在心底的“枸杞梦”。大学毕业后,石志刚毅然选择回到家乡,在宁夏农林科学院枸杞研究所从事枸杞育种及配套栽培技术研究。

宁夏是枸杞的原产地和主产区,做好种质资源研究意义重大。2000年前后,宁夏枸杞产业研究还处于起步阶段,野生枸杞资源流失严重、遗传背景不清、评价挖掘利用相对滞后等问题亟待解决。石志刚带领团队踏遍了野生枸杞分布区,系统收集保存评价了枸杞所属15种3变种2000余份种质资源。

随着科研的深入,石志刚的脚步从灌区延伸到荒漠、山区,成果日渐丰富。他与同事在宁夏农科院建成了世界资源最丰富的国家枸杞种质资源圃和种质库,创建了分子标记与表型相结合的枸杞种质资源综合评价体系。同时,率先制定枸杞种质资源描述规范和数据标准,应用ITS分子标记技术揭示枸杞种质资源遗传多样性与亲缘关系,构建了枸杞属种质资源系统发育树,在国际GenBank注册枸杞基因950个。

优质品种选育是产业发展的保障,更是农民增收的关键。针对枸杞品种选育周期长、育种速度慢、专用型品种缺乏等问题,石志刚与团队成员协同创新,采用杂交、选优、航天、分子辅助等育种技术,参与审定新品种3个,获国家林木新品种保护权3个,参与选育的“宁杞7号”推广108.66万亩,覆盖新种植区90%以上,比常规品种亩增收3000元以上,实现枸杞品种更新换代。选育的“宁杞菜1号”新品种,成为枸杞芽茶和枸杞菜的专用品种,填补了专用型枸杞品种空白。

科研路上荆棘密布,石志刚的成功背后,是一次次艰难试错的辛酸和屡败屡战的坚持。从田间到实验室的距离,不仅仅需要翻山越岭,更意味着独自历经荒凉、逆流而上。

顶着压力的石志刚心怀“枸杞梦”一路向前,为农民增收、产业发展提供着新动能。

近年来,为了攻克枸杞专用机械缺乏难题,石志刚与区内外科研院所、企业协同攻关,创制枸杞系列专用机械10大类48个机型,自主研发出枸杞采收机、枸杞专用防风植保机等枸杞专用农业机械,获国际专利8件,建立了引领全国的枸杞农机农艺融合栽培新模式,为枸杞产业提质增效、转型升级提供技术支撑。

自2016年获评宁夏第一批科技创新领军人才以来,石志刚以更加勤勉的状态奋战在枸杞产区第一线,把论文写在大地上,让成果留在农民家,并努力培养专业人才,为宁夏枸杞产业发展作出了积极贡献。

石志刚向记者介绍实验室的枸杞标本。

|  |

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量