长城上的守护者

对古长城设置围栏进行系统保护。

长城烽火台。

蜿蜒的古长城。本版图片均记者 王刚 摄

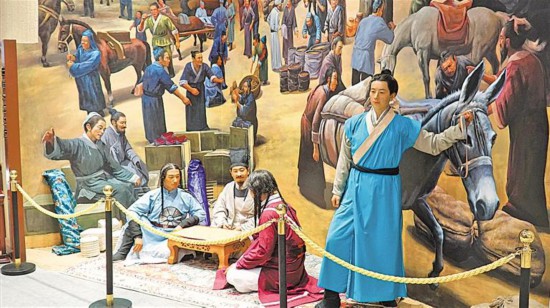

宁夏长城博物馆复原古代长城关上“茶马互市”。

宁夏,面积虽小,却密集分布着多个朝代的长城。自战国时期开始,秦、汉、隋、明等朝代都曾在这里就地取土,夯筑长城,在这片古老的土地上留下无言的印记。从六盘山到贺兰山的一条条长城遗迹,其整体形状紧随地形地貌,将宁夏围拢在“臂弯”中。2020年,国家文物局发布首批83个“国字号”长城重要点段公布,其中有4段“蜿蜒”在宁夏。

近年来,宁夏以国家长城文化公园建设为契机,不断加大长城保护力度,引导社会各界参与长城保护,在全区选聘长城保护员104名,进一步充实了长城保护力量。

5月18日是第48个国际博物馆日。日前,记者从银川市区出发,沿青银高速,跟随长城保护员一路前行,聆听长城和保护长城的故事。

“我活一天,就要在这里守一天”

“保护长城是我这个‘山里人’的本分。”同心县下马关镇陈儿庄村长城保护员贺文希说。

贺文希家的院子和长城只隔一条路,相距仅有100多米。这里的长城大部分都是明代时土夯的,早年间,附近村民盖房子、打地基,都是在这段长城上取土。2015年5月,在明长城脚下生活了一辈子的贺文希被同心县文物管理所聘为长城保护员。从此,贺文希成为扎根在长城边的守护者。

每天早上五六点,贺文希骑着摩托车出门,沿着长城两侧巡查一次,绕长城一周至少得骑三四个小时。长城保护员的工作内容重复枯燥,有时候方圆几里连个说话的人都没有,但贺文希对于巡查长城乐此不疲。

9年来,贺文希风雨无阻,巡查长城的每个角落,清除垃圾和杂草,劝阻来此放羊的村民。

“不能在长城私取墙土!”“不能在这里倾倒垃圾!”“不能在长城开荒种地!”……刚开始,贺文希对村民说这些话,总被村民回怒:“又不是你家的土,你少管闲事!”后来,贺文希随身携带了一份打印的《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》,遇到不理解的村民就拿出来让他们看。慢慢的,村民们听进去了,私自取土的少了,可又有人惦记上了长城两边的铁丝围栏,偷偷拆回去卖废品。贺文希蹲守发现后,就拉回来自己焊接好。后来,但凡有人扛着铁锹靠近长城边,贺文希看见就会吼道:“说你嘞!一锹土挖下去500年!”村里人会说:“别打长城的主意,老贺会跟你玩命!”

曾经有个养鸡场老板得知贺文希干事认真踏实,想让他去管理鸡场,一年工资2万元。贺文希犹豫了许久,还是拒绝了:“我答应了要看好长城,不能少了一锹土,咋能说变就变?”巡护长城9年来,每天不上山巡查一圈,贺文希心里就不踏实。

有人问他,要守着长城到啥时候。他总说:“我活一天,就要在这里守一天!希望不管过去多少年,子孙后代一出门还能看见老祖宗留下的宝贵遗产。”

“守护长城,就像守护自己家一样”

“我从小生活在长城脚下,对长城很有感情,每次巡查的时候,都会仔仔细细,生怕漏掉哪一处。”近日,走进中卫市明长城姚滩段,长城保护员杨建祥骑着电动车,沿着长城脚下的铁丝网巡查。遇到疑似有破损的地方,杨建祥便会停下来,用携带的手钳等工具,现场进行修补。烈日下,一双粗糙带着老茧的手,拧着铁丝,额头上满是汗珠。

杨建祥保护的明长城中卫姚滩段北临腾格里沙漠南缘。“守护长城,就像守护自己家一样。”杨建祥巡查一趟近5公里,往返1个多小时,无论严冬酷暑,都会佩戴好全套装备,骑着电动车巡查。

不是所有人都能理解杨建祥对长城的感情。明长城姚滩段大部分长城临近公路,车流量大,维护难度高。以前,当杨建祥履行长城保护员的职责时,诘问与质疑常常随之而来。近年来,随着长城保护宣传力度加大,理解他的人越来越多。

中卫长城,隶属宁夏西长城,俗称“边墙”。中卫境内长城以土筑为主,因地制宜,充分利用地形,依山势起伏而建,所用材料就地而取,遇石垒砌,逢土夯筑,有些地段则利用天然沟堑切削而成,也有先以石块砌墙,然后再用黄土分层夯筑的。遇到沙丘地带则用芦苇、树枝与沙粒、石子层层铺垫,夯筑后亦相当坚固。

“近年来,为最大限度减少施工对长城风貌的影响,修复明长城中卫姚滩段时,我们坚持最小干预原则,全部依赖人工补夯。通过裂隙灌浆、构筑排水系统等给长城做了一个‘保护层’,减少雨水侵蚀对长城墙体的影响。”中卫市文物管理所助理馆员梁斌杰说。

“不要随意地踩踏长城,不要破坏保护网……要把长城保护好、宣传好,让更多的人都能保护长城。”现如今,杨建祥一周三次,往返于明长城姚滩段,拍摄上传日常巡查照片,及时发现、报告长城安全隐患……

“只要身体允许,我会一直坚持下去。”杨建祥坦言,这是有着浓浓的“长城情结”守护者的共同愿望。

“这不是平常的土墙,而是我们的骄傲”

“万里长城永不倒,千里黄河水滔滔……”5月18日上午,记者在青铜峡市明长城青铜峡北岔口段,见到了一边巡查长城,一边哼唱的长城保护员张涛。当天大风伴着漫天黄沙吹得一行人睁不开眼睛,远处土城墙连绵不绝。

北岔口长城位于青铜峡市西北40公里贺兰山南麓的北岔口营子山,所处地形复杂,山势险峻。长城随山势走向而修筑,蜿蜒起伏,气势磅礴,被誉为“宁夏的八达岭”。这段长城也因在贺兰山脚下“岔开”而得名,其岔开的一段向北沿山进入贺兰山,另一段则沿着贺兰山脚下向东北行进。

今年39岁的张涛是青铜峡市瞿靖镇农民。2013年起,他义务巡护家门口的长城。2016年,他被青铜峡市文保部门正式聘用,成为一名长城保护员,负责明长城北岔口段巡护工作。“我每个月巡查长城两到三次,巡查一次得3个多小时。主要是看长城有没有被人为或恶劣天气破坏,发现问题要尽快上报。”张涛表示,从小长在长城脚下,他对长城很有感情,能成为长城保护员让他很自豪。

尽管每月仅有400多元的巡护补助,但张涛乐在其中。“守护长城不是一个人的工作,需要大家共同努力,唤起全社会共同守护长城、保护文物的意识。”这几年,张涛明显感到大家的文物保护意识增强了,人为恶意破坏行为明显减少。现在对长城影响特别大的是自然因素。“从小柳木皋到风电厂,一直到北岔口这段长城正好是南北走向,因受西风侵蚀和山洪冲刷严重,墙体严重受损。希望这段长城得到更有效的保护。”

跟着张涛巡查,并不是一段轻松的行程。5月的戈壁滩,大风肆虐,无处躲藏。不少长城如果没有护栏的隔离,很容易被认为是一段废弃的农家土院墙。“但这绝不是平常的土墙,这是一座土筑的敌台,与长城内外的关堡、烽火台等构成完整的防御体系,具有很高的军事文化价值,更是我们的骄傲。”张涛一边拍照,一边介绍。

“老祖宗留下的长城没理由不保护,我做这一切不为名不为利,就是想给子孙后代留下一个保存完好的长城。”张涛说。

“长城是我生活的一部分,我离不开它”

年近60岁的张宗武,是彭阳县城阳乡涝池村农民,他的另一个身份是长城保护员。7年间,张宗武与寂寞为伴,站在长城保护第一线,用热忱守护古老文明。

5月19日,天刚蒙蒙亮,张宗武揣上垃圾袋,出门巡护战国秦长城……因自然风蚀和人为破坏,宁夏境内的战国秦长城多处损毁严重,但从部分出土文物依稀可见当年的辉煌。

张宗武负责巡护的战国秦长城有5公里长,每三四天巡查一次。这名朴实的庄稼人,生长在长城脚下,对长城感情深厚。为守好长城,他劝退羊倌,制止乱扔垃圾者……“长城是我生活的一部分,我离不开它”,不仅保护长城,张宗武还搜集民间传说,挖掘长城文化内涵。守望长城久了,每一座墩台,每一处城障……在他的脑海里连点成线,张宗武成了研究长城的“土专家”。

为了更好地保护长城,彭阳县专门组建长城保护员队伍,11名长城保护员风雨无阻地守护着“家门口”的长城沿线城障、烽燧等遗址,使之成为人们触摸历史、增强文化自信的有效载体。

彭阳县文管所所长司鹏飞说,彭阳县以创建长城、长征国家文化公园为契机,充分利用乔家渠红军长征毛泽东宿营地这一红色景点带动长城文物“活起来”,并投资对旧址进行修缮加固、原貌复原及布展的同时,建成爱国主义教育基地和民俗风情园,平均每年接待游客超过10万人次。

“守护长城是我们每一个人的责任”

5月18日,记者来到永宁县明长城磨石口段,远远地就看见皮肤黝黑身挎望远镜的长城文物保护员董海宁。

从董海宁的爷爷算起,到他已是一家三代人在这片明长城脚下放牧、生活。董海宁从小看着爷爷、爸爸放羊时,偶尔鞭杆一挥,“吓走”在明长城根下挖发菜、盗采、搭锅野炊的人,“放羊的时候看着明长城,别让人破坏了”成为家里不成文的“家训”。

2017年3月,董海宁正式成为永宁县长城文物保护员。

董海宁常常身穿工作服,挎上望远镜,骑着自家半旧的摩托车巡查,来回近15公里。巡查的路上,他及时制止游客的破坏行为,耐心给游客讲解长城保护的法规政策,还清理杂草和垃圾等。

“按要求一周上传一次巡查照片就行。但是哪能一周只去一次呢?碰上节假日人多,一天从早到晚,要多巡查几次,不然不放心。”董海宁说。

自明代建成以来,三关口的长城历经几百年风霜,远远望去像是一串“土疙瘩”。然而在董海宁眼里这里不仅是血脉里的故土,更是文化宝藏。

“比如古人就地取材,把松木用芨芨草草绳固定捆绑在一起,然后一层木头一层黄土夯实。再剪断草绳抽出松木,在长城墙体上就形成了小洞,方便下一段长城墙体的夯筑。”董海宁边走边比画着说。

在董海宁手指比画时,记者发现他的右手食指是断指。几经询问得知,2021年2月9日,董海宁巡查中,摩托车又出现“老毛病”。“那天太冷了,等我回到巡护站给车链条上油的时候手都冻木了,没注意就把右手食指绞进链条,当场绞断了。”董海宁说,当时茫茫戈壁四顾无人,幸得虎克之路户外越野运动公园负责人的救助,驱车带他赶往闽宁镇医治,可是几经辗转断指还是没能接上,留下终身残疾。

然而,董海宁无怨无悔,没有因此而放弃守护长城的责任。2023年6月,他被国家文物局授予“最美文物安全守护人”荣誉称号。

最让董海宁担心的是自己干不动的那一天,谁来守护这里?

“守护长城是我们每一个人的责任。所以,不管谁来,我都希望他把长城当家一样守好。”董海宁说。(记者 杨淑琼 尚陵彬 何耐江 高 菲 王 溦)

分享让更多人看到

推荐阅读

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量