長城上的守護者

對古長城設置圍欄進行系統保護。

長城烽火台。

蜿蜒的古長城。本版圖片均記者 王剛 攝

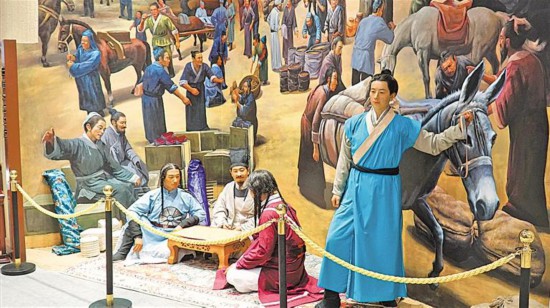

寧夏長城博物館復原古代長城關上“茶馬互市”。

寧夏,面積雖小,卻密集分布著多個朝代的長城。自戰國時期開始,秦、漢、隋、明等朝代都曾在這裡就地取土,夯筑長城,在這片古老的土地上留下無言的印記。從六盤山到賀蘭山的一條條長城遺跡,其整體形狀緊隨地形地貌,將寧夏圍攏在“臂彎”中。2020年,國家文物局發布首批83個“國字號”長城重要點段公布,其中有4段“蜿蜒”在寧夏。

近年來,寧夏以國家長城文化公園建設為契機,不斷加大長城保護力度,引導社會各界參與長城保護,在全區選聘長城保護員104名,進一步充實了長城保護力量。

5月18日是第48個國際博物館日。日前,記者從銀川市區出發,沿青銀高速,跟隨長城保護員一路前行,聆聽長城和保護長城的故事。

“我活一天,就要在這裡守一天”

“保護長城是我這個‘山裡人’的本分。”同心縣下馬關鎮陳兒庄村長城保護員賀文希說。

賀文希家的院子和長城隻隔一條路,相距僅有100多米。這裡的長城大部分都是明代時土夯的,早年間,附近村民蓋房子、打地基,都是在這段長城上取土。2015年5月,在明長城腳下生活了一輩子的賀文希被同心縣文物管理所聘為長城保護員。從此,賀文希成為扎根在長城邊的守護者。

每天早上五六點,賀文希騎著摩托車出門,沿著長城兩側巡查一次,繞長城一周至少得騎三四個小時。長城保護員的工作內容重復枯燥,有時候方圓幾裡連個說話的人都沒有,但賀文希對於巡查長城樂此不疲。

9年來,賀文希風雨無阻,巡查長城的每個角落,清除垃圾和雜草,勸阻來此放羊的村民。

“不能在長城私取牆土!”“不能在這裡傾倒垃圾!”“不能在長城開荒種地!”……剛開始,賀文希對村民說這些話,總被村民回怒:“又不是你家的土,你少管閑事!”后來,賀文希隨身攜帶了一份打印的《國務院辦公廳關於進一步加強文物安全工作的實施意見》,遇到不理解的村民就拿出來讓他們看。慢慢的,村民們聽進去了,私自取土的少了,可又有人惦記上了長城兩邊的鐵絲圍欄,偷偷拆回去賣廢品。賀文希蹲守發現后,就拉回來自己焊接好。后來,但凡有人扛著鐵鍬靠近長城邊,賀文希看見就會吼道:“說你嘞!一鍬土挖下去500年!”村裡人會說:“別打長城的主意,老賀會跟你玩命!”

曾經有個養雞場老板得知賀文希干事認真踏實,想讓他去管理雞場,一年工資2萬元。賀文希猶豫了許久,還是拒絕了:“我答應了要看好長城,不能少了一鍬土,咋能說變就變?”巡護長城9年來,每天不上山巡查一圈,賀文希心裡就不踏實。

有人問他,要守著長城到啥時候。他總說:“我活一天,就要在這裡守一天!希望不管過去多少年,子孫后代一出門還能看見老祖宗留下的寶貴遺產。”

“守護長城,就像守護自己家一樣”

“我從小生活在長城腳下,對長城很有感情,每次巡查的時候,都會仔仔細細,生怕漏掉哪一處。”近日,走進中衛市明長城姚灘段,長城保護員楊建祥騎著電動車,沿著長城腳下的鐵絲網巡查。遇到疑似有破損的地方,楊建祥便會停下來,用攜帶的手鉗等工具,現場進行修補。烈日下,一雙粗糙帶著老繭的手,擰著鐵絲,額頭上滿是汗珠。

楊建祥保護的明長城中衛姚灘段北臨騰格裡沙漠南緣。“守護長城,就像守護自己家一樣。”楊建祥巡查一趟近5公裡,往返1個多小時,無論嚴冬酷暑,都會佩戴好全套裝備,騎著電動車巡查。

不是所有人都能理解楊建祥對長城的感情。明長城姚灘段大部分長城臨近公路,車流量大,維護難度高。以前,當楊建祥履行長城保護員的職責時,詰問與質疑常常隨之而來。近年來,隨著長城保護宣傳力度加大,理解他的人越來越多。

中衛長城,隸屬寧夏西長城,俗稱“邊牆”。中衛境內長城以土筑為主,因地制宜,充分利用地形,依山勢起伏而建,所用材料就地而取,遇石壘砌,逢土夯筑,有些地段則利用天然溝塹切削而成,也有先以石塊砌牆,然后再用黃土分層夯筑的。遇到沙丘地帶則用蘆葦、樹枝與沙粒、石子層層鋪墊,夯筑后亦相當堅固。

“近年來,為最大限度減少施工對長城風貌的影響,修復明長城中衛姚灘段時,我們堅持最小干預原則,全部依賴人工補夯。通過裂隙灌漿、構筑排水系統等給長城做了一個‘保護層’,減少雨水侵蝕對長城牆體的影響。”中衛市文物管理所助理館員梁斌杰說。

“不要隨意地踩踏長城,不要破壞保護網……要把長城保護好、宣傳好,讓更多的人都能保護長城。”現如今,楊建祥一周三次,往返於明長城姚灘段,拍攝上傳日常巡查照片,及時發現、報告長城安全隱患……

“隻要身體允許,我會一直堅持下去。”楊建祥坦言,這是有著濃濃的“長城情結”守護者的共同願望。

“這不是平常的土牆,而是我們的驕傲”

“萬裡長城永不倒,千裡黃河水滔滔……”5月18日上午,記者在青銅峽市明長城青銅峽北岔口段,見到了一邊巡查長城,一邊哼唱的長城保護員張濤。當天大風伴著漫天黃沙吹得一行人睜不開眼睛,遠處土城牆連綿不絕。

北岔口長城位於青銅峽市西北40公裡賀蘭山南麓的北岔口營子山,所處地形復雜,山勢險峻。長城隨山勢走向而修筑,蜿蜒起伏,氣勢磅礡,被譽為“寧夏的八達嶺”。這段長城也因在賀蘭山腳下“岔開”而得名,其岔開的一段向北沿山進入賀蘭山,另一段則沿著賀蘭山腳下向東北行進。

今年39歲的張濤是青銅峽市瞿靖鎮農民。2013年起,他義務巡護家門口的長城。2016年,他被青銅峽市文保部門正式聘用,成為一名長城保護員,負責明長城北岔口段巡護工作。“我每個月巡查長城兩到三次,巡查一次得3個多小時。主要是看長城有沒有被人為或惡劣天氣破壞,發現問題要盡快上報。”張濤表示,從小長在長城腳下,他對長城很有感情,能成為長城保護員讓他很自豪。

盡管每月僅有400多元的巡護補助,但張濤樂在其中。“守護長城不是一個人的工作,需要大家共同努力,喚起全社會共同守護長城、保護文物的意識。”這幾年,張濤明顯感到大家的文物保護意識增強了,人為惡意破壞行為明顯減少。現在對長城影響特別大的是自然因素。“從小柳木皋到風電廠,一直到北岔口這段長城正好是南北走向,因受西風侵蝕和山洪沖刷嚴重,牆體嚴重受損。希望這段長城得到更有效的保護。”

跟著張濤巡查,並不是一段輕鬆的行程。5月的戈壁灘,大風肆虐,無處躲藏。不少長城如果沒有護欄的隔離,很容易被認為是一段廢棄的農家土院牆。“但這絕不是平常的土牆,這是一座土筑的敵台,與長城內外的關堡、烽火台等構成完整的防御體系,具有很高的軍事文化價值,更是我們的驕傲。”張濤一邊拍照,一邊介紹。

“老祖宗留下的長城沒理由不保護,我做這一切不為名不為利,就是想給子孫后代留下一個保存完好的長城。”張濤說。

“長城是我生活的一部分,我離不開它”

年近60歲的張宗武,是彭陽縣城陽鄉澇池村農民,他的另一個身份是長城保護員。7年間,張宗武與寂寞為伴,站在長城保護第一線,用熱忱守護古老文明。

5月19日,天剛蒙蒙亮,張宗武揣上垃圾袋,出門巡護戰國秦長城……因自然風蝕和人為破壞,寧夏境內的戰國秦長城多處損毀嚴重,但從部分出土文物依稀可見當年的輝煌。

張宗武負責巡護的戰國秦長城有5公裡長,每三四天巡查一次。這名朴實的庄稼人,生長在長城腳下,對長城感情深厚。為守好長城,他勸退羊倌,制止亂扔垃圾者……“長城是我生活的一部分,我離不開它”,不僅保護長城,張宗武還搜集民間傳說,挖掘長城文化內涵。守望長城久了,每一座墩台,每一處城障……在他的腦海裡連點成線,張宗武成了研究長城的“土專家”。

為了更好地保護長城,彭陽縣專門組建長城保護員隊伍,11名長城保護員風雨無阻地守護著“家門口”的長城沿線城障、烽燧等遺址,使之成為人們觸摸歷史、增強文化自信的有效載體。

彭陽縣文管所所長司鵬飛說,彭陽縣以創建長城、長征國家文化公園為契機,充分利用喬家渠紅軍長征毛澤東宿營地這一紅色景點帶動長城文物“活起來”,並投資對舊址進行修繕加固、原貌復原及布展的同時,建成愛國主義教育基地和民俗風情園,平均每年接待游客超過10萬人次。

“守護長城是我們每一個人的責任”

5月18日,記者來到永寧縣明長城磨石口段,遠遠地就看見皮膚黝黑身挎望遠鏡的長城文物保護員董海寧。

從董海寧的爺爺算起,到他已是一家三代人在這片明長城腳下放牧、生活。董海寧從小看著爺爺、爸爸放羊時,偶爾鞭杆一揮,“嚇走”在明長城根下挖發菜、盜採、搭鍋野炊的人,“放羊的時候看著明長城,別讓人破壞了”成為家裡不成文的“家訓”。

2017年3月,董海寧正式成為永寧縣長城文物保護員。

董海寧常常身穿工作服,挎上望遠鏡,騎著自家半舊的摩托車巡查,來回近15公裡。巡查的路上,他及時制止游客的破壞行為,耐心給游客講解長城保護的法規政策,還清理雜草和垃圾等。

“按要求一周上傳一次巡查照片就行。但是哪能一周隻去一次呢?碰上節假日人多,一天從早到晚,要多巡查幾次,不然不放心。”董海寧說。

自明代建成以來,三關口的長城歷經幾百年風霜,遠遠望去像是一串“土疙瘩”。然而在董海寧眼裡這裡不僅是血脈裡的故土,更是文化寶藏。

“比如古人就地取材,把鬆木用芨芨草草繩固定捆綁在一起,然后一層木頭一層黃土夯實。再剪斷草繩抽出鬆木,在長城牆體上就形成了小洞,方便下一段長城牆體的夯筑。”董海寧邊走邊比畫著說。

在董海寧手指比畫時,記者發現他的右手食指是斷指。幾經詢問得知,2021年2月9日,董海寧巡查中,摩托車又出現“老毛病”。“那天太冷了,等我回到巡護站給車鏈條上油的時候手都凍木了,沒注意就把右手食指絞進鏈條,當場絞斷了。”董海寧說,當時茫茫戈壁四顧無人,幸得虎克之路戶外越野運動公園負責人的救助,驅車帶他趕往閩寧鎮醫治,可是幾經輾轉斷指還是沒能接上,留下終身殘疾。

然而,董海寧無怨無悔,沒有因此而放棄守護長城的責任。2023年6月,他被國家文物局授予“最美文物安全守護人”榮譽稱號。

最讓董海寧擔心的是自己干不動的那一天,誰來守護這裡?

“守護長城是我們每一個人的責任。所以,不管誰來,我都希望他把長城當家一樣守好。”董海寧說。(記者 楊淑瓊 尚陵彬 何耐江 高 菲 王 溦)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量